【カラガンダ観光】カザフスタンで日本人が抑留されていたカールラグを訪れてみた【カザフスタン強制収容所】

皆さんは「日本人抑留者」をご存知だろうか?

終戦後、ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄し満州や朝鮮半島、サハリン、千島列島などに侵攻、そこで捕虜となった日本軍兵士や民間人、約60万人から70万人を強制労働の為に徴用していた。

一般的にはシベリアに抑留され鉄道建設や炭鉱労働に従事させられた「シベリア抑留」が有名なのだが、あまり知られていない所として、中央アジアでも日本人抑留者が強制労働に当たらされていた。

今回は中央アジア、カザフスタンでの日本人抑留者の軌跡を追うべく、私はカラガンダのドリンカという小さな村に博物館があると聞き向かった。

カールラグ博物館の概要

| 営業時間 | 9時-17時 (昼休憩13時-14時) |

| 休館日 | 月曜日 |

| ガイド無し入場料 | 1000テンゲ(約300円) |

| ガイド(英語)付き入場料 | 1500テンゲ(約600円) |

| アクセス | タクシーor路線バス |

| ガイドツアー | 10時,11時半,14時,15時半の4回 |

| 備考 | 一眼レフでの館内撮影は別途700テンゲ |

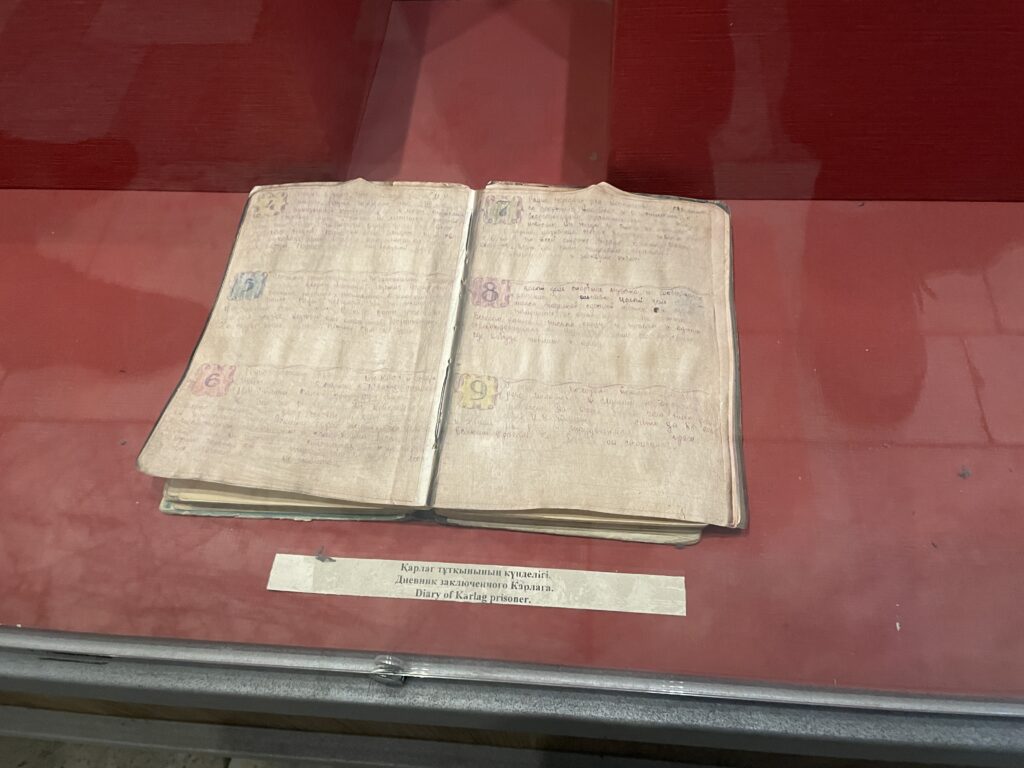

カールラグの正式名称はКарагандинский исправительно-трудовой лагерь(Карлаг)であり、ソ連最大の矯正労働収容所だった。

1931年から1959年までの28年間存在し、NKVD(ソ連内務省)傘下の施設として運営された。

炭鉱労働や農業、土木作業などに日本人抑留者のみならず同じく敗戦国のドイツ人捕虜や、ソ連の政治犯などが収容され動員されていた。

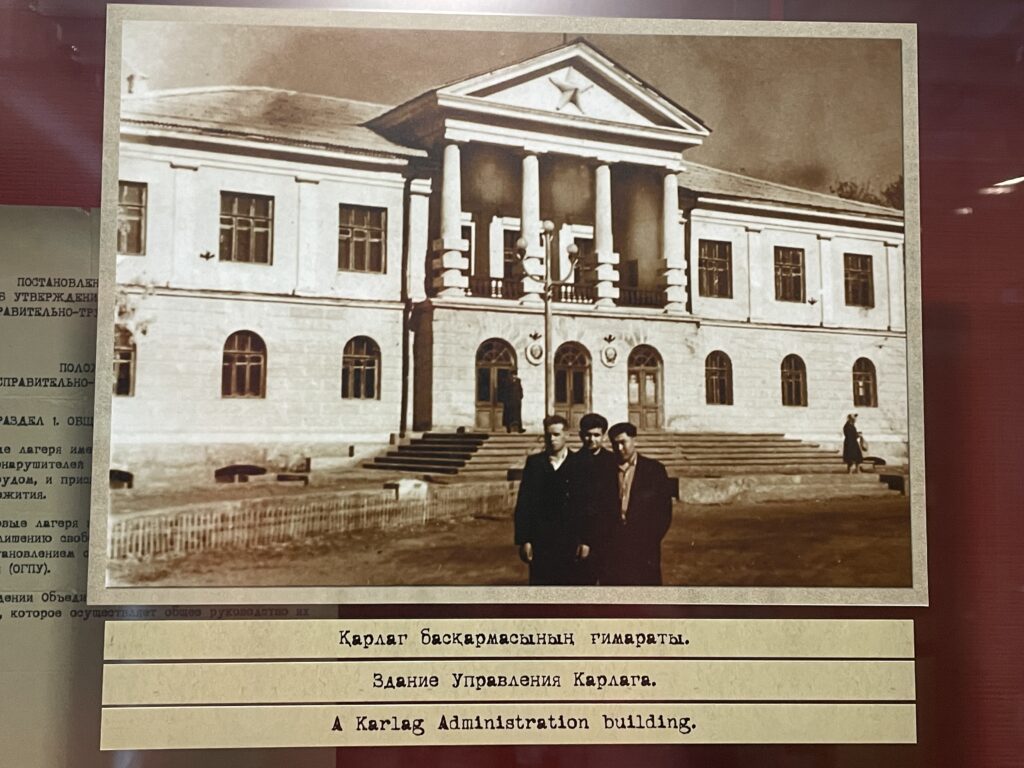

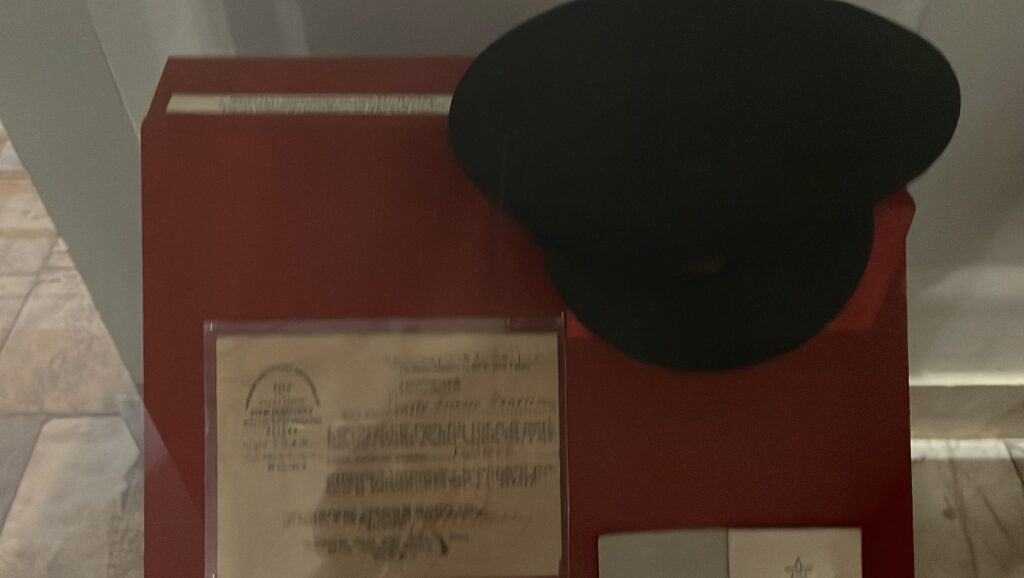

当時カールラグの本部であった建物が現在博物館になっており、収容所の労働の様子や歴史的資料など見ることができる。

アクセス

カールラグは首都アスタナから200kmほど南に位置するカラガンダから、更に30kmほど西のドリンカという小さな村にある。

カラガンダへはアスタナやアルマトイから電車等でアクセス可能だが、ドリンカには基本的にタクシーか路線バスで向かうことになる。

私はYadexタクシーで片道6000テンゲ(約2000円)程払い向かったが、小さな村なので帰り道にタクシーを呼んでも来なさそうという事に気づいた。

そこでタクシー運転手に帰りも送ってくれと交渉したところ、待機時間と帰り道と入場料で10000テンゲ(3000円)と言われ、多少ボラれてる気もしたが、まあ良しとした。

日本のタクシーに比べたら格安もいい所だ。

バスで行きたい場合

バスで行く場合以下のようになると思う

1.カラガンダ市内のバス停から20分毎に出ている121番バスに乗車

2.50分程乗車し2-я шахта(ドゥバヤー シャフタ)というバス停で降りる

3.バス停から30分歩く or 2-я шахтаから35分毎に出ている203番バスに乗りДолинка(ドリンカ)というバス停で降りる

2で降りる2-я шахтаのバス停の前にはこのような自動車整備工場があったので目印にすると良いかもしれない。

3で乗る203番バスが停まるバス停はこんな感じの簡素なバス停だった。

2025年3月のバス情報

筆者は乗っていないが、Xのフォロワー兄貴の情報から2025年3月現在でもバスが運行していることが確認できた。

カールラグではツアーを1日4回やっているのだが、11時半のツアーに参加すると、丁度13時にドリンカを出る203番バスに乗れるらしい。

ちなみにカラガンダを走るバスはONAYという交通系カード(ショッピングモールなどで発行可能)で乗ることができる。

館内見学

チケット料金は運転手が支払ったので、英語が喋れる女性ガイドに案内され館内を見学する。

BIG BROTHER IS WATCHING YOU

入口では巨大なスターリンの肖像が監視塔越しに私を出迎えてくれた。

資料展示のエリアと収容所の暮らしを再現したエリアに分かれており、1-2時間ほどあればじっくり見て回れるぐらいの展示ボリュームだった。

全体的な傾向として外国人収容者よりも、ソ連、特にカザフ人の収容者や暮らしについてフォーカスされた展示である印象を受けた。

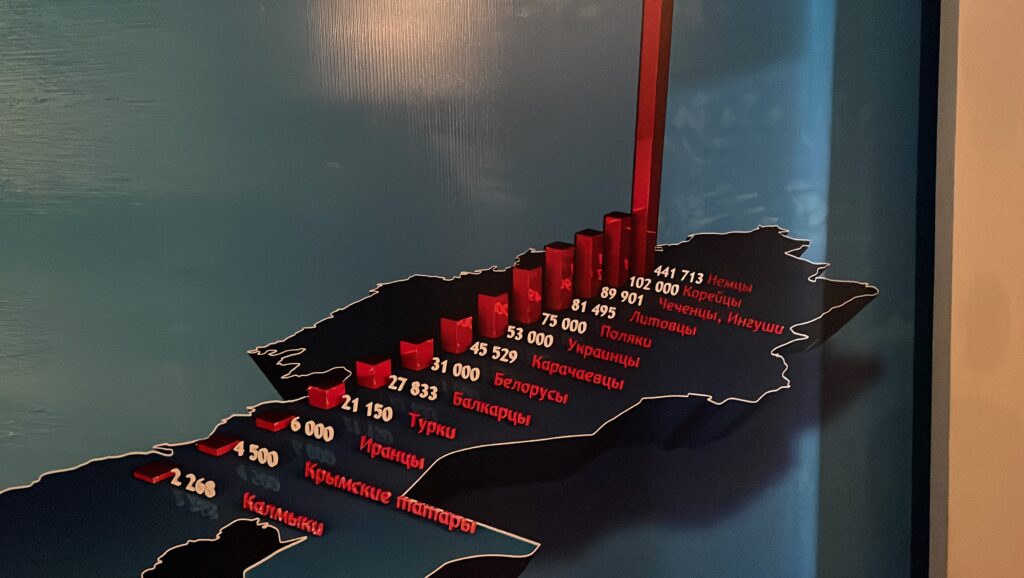

収容所が存在した28年間で100万人近くが収容され、そのうち44万人はドイツ人、およびドイツ系住民だったらしいが、あまりフォーカスが当たっているようには思わなかった。

ソ連のドイツ系住民はドイツのソ連侵攻後、敵性外国人としてカザフスタンに強制移住させられたという経緯があり、現在でもカザフスタンにはドイツ系の人々が住んでいる。

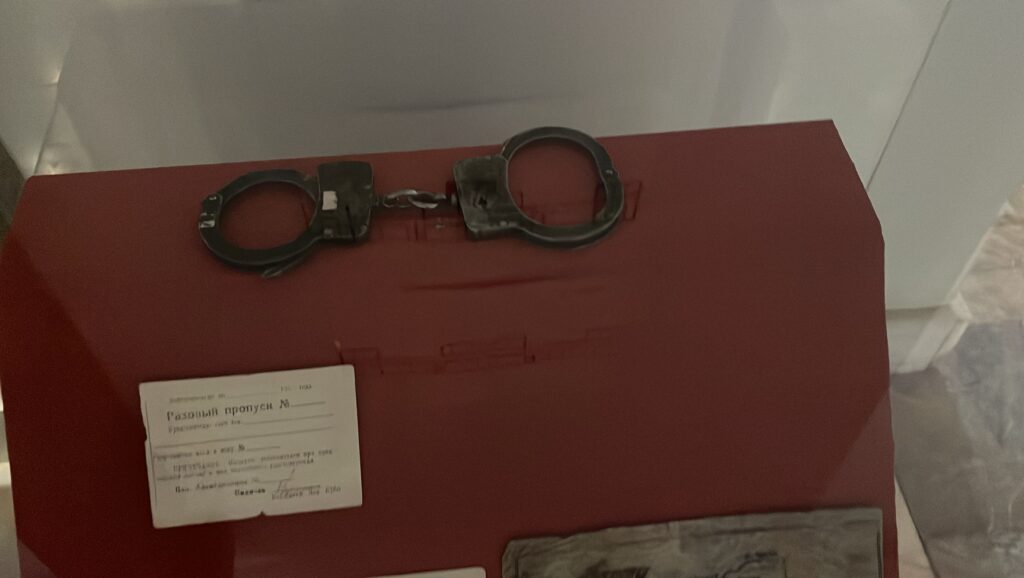

カールラグはカザフスタン共和国にあったわけだが、完全にモスクワにあるNKVDの影響下にあった施設だったそうで、内部に独自の検察や裁判所などがあったようだ。(公正な裁判が行わたことはあったんだろうか…)

感覚的には日本にある米軍基地、といった感じだろうか。

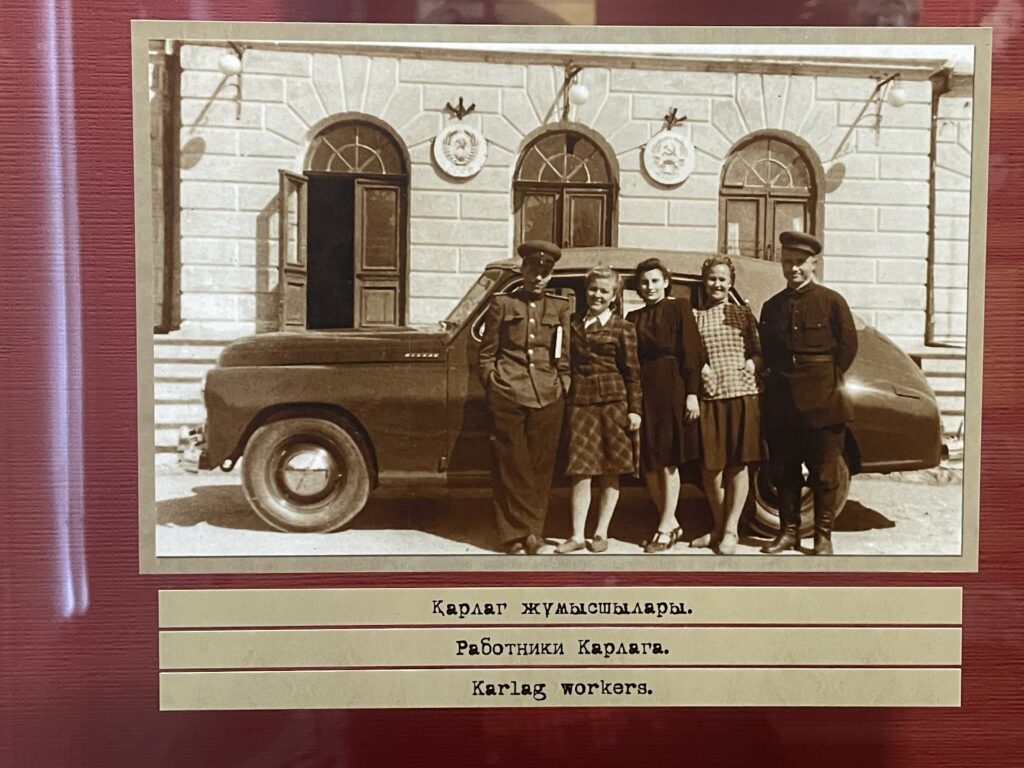

1949年には6万5千人が収容されていたとのことなので、管理する職員の数も相当多かったのではないかと推測できる。

収容者の生活

貨物車に押し込められカールラグに到着した収容者は、まず証明写真を撮影したそうだ。

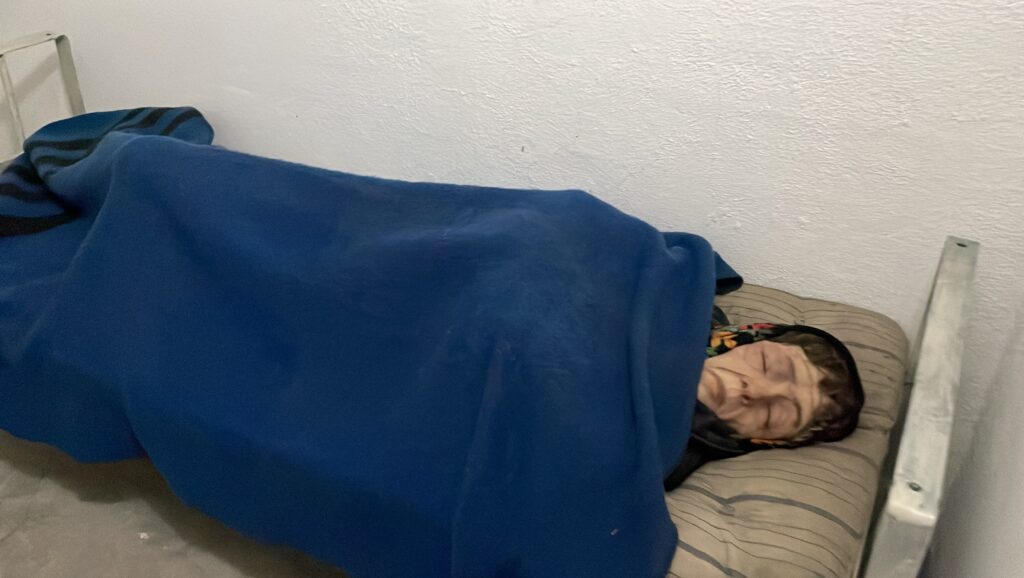

収容者の暮らしはひどく貧しいものだった。

冬は氷点下40度まで下がるにも関わらず貧弱な暖房設備、ベッドは藁の上、ただでさえ少ない食糧も作業ノルマを達成しなければ更に量を減らされる始末。

収容者の半数以上が亡くなったというのも大いに納得できる劣悪な環境だ。

挙句何か問題行動があれば立つことすら出来ない懲罰房に入れられたそうだ。

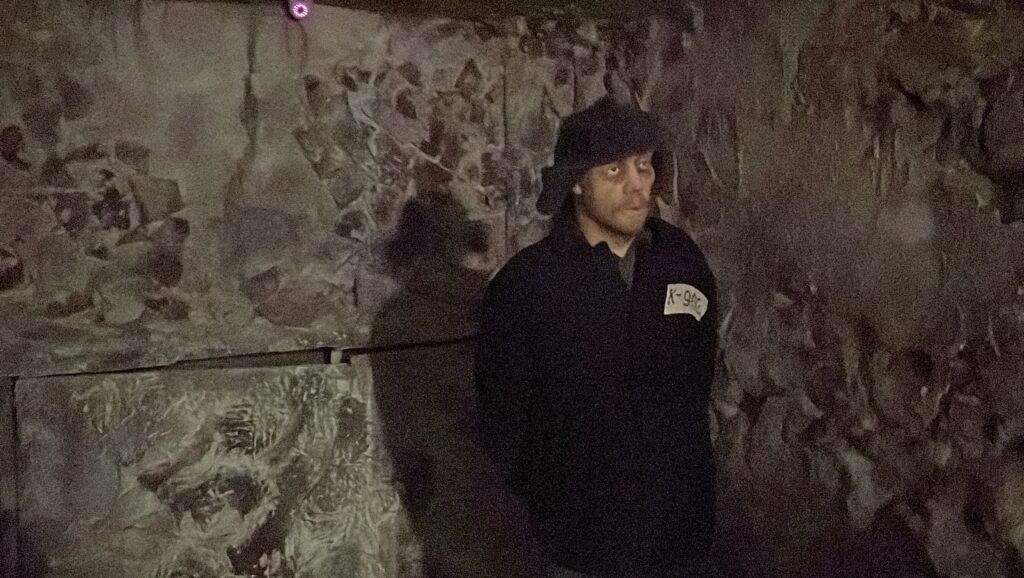

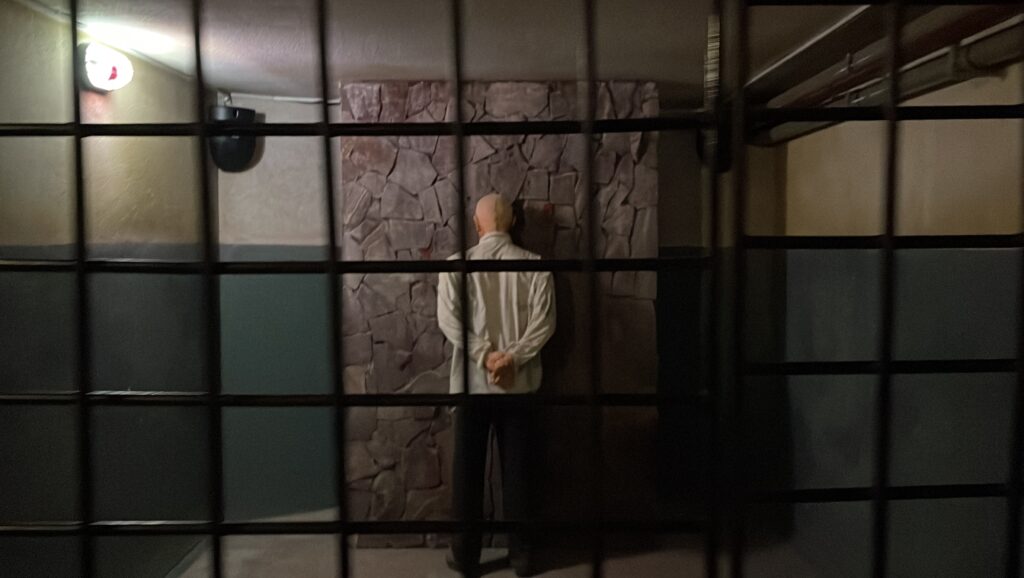

地下にも懲罰房があったらしく、うつろな目をした蝋人形が鎮座していた。

施設内には(簡素な)医務室もあったようだが、仮に重病を患ったときに手厚い治療が受けられる環境とは到底思えない。

また、乳幼児向けの部屋などもありカールラグ内で獄中結婚的なことが行われ子供が産まれることもあったそうだ。

産まれる命があれば奪われる命もあり、地下には銃殺用の処刑場や尋問設備が再現されている。

施設には実験農場のようなものもあり新農法や農薬の試験なども行われていたので、科学者が常駐している部屋があった。

(収容された科学者をこき使っていたのか、派遣された科学者なのかは分からなかった)

2階展示室の様子

2階に上がると、カールラグの所長室や収容者の娯楽の様子が再現されていた。

収容者にも楽器演奏などの娯楽の機会があったようだが、よく見ると秘密警察らしき男が幕の後ろから顔を覗かせている。

カールラグで起こることは全て監視されていたということを端的に示している。

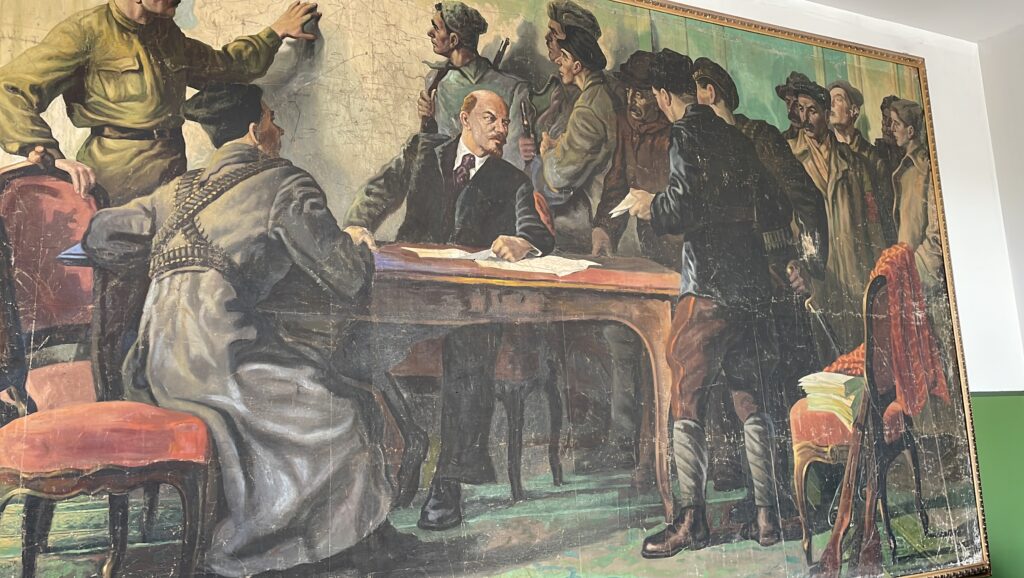

立派な調度の所長室にはスターリンの肖像画が掲げられていた。

窓の外に目をやると朽ちた豪邸があり、学芸員のお姉さん曰く所長の家らしい。(職住近接とはまさにこの事だなと思った)

映画『関心領域』でも描かれていたアウシュビッツ所長ルドルフ・ヘスのように、収容者と物理的に近い距離で日々接していた立場の人間は、いったいどんな気持ちだったのだろうか。

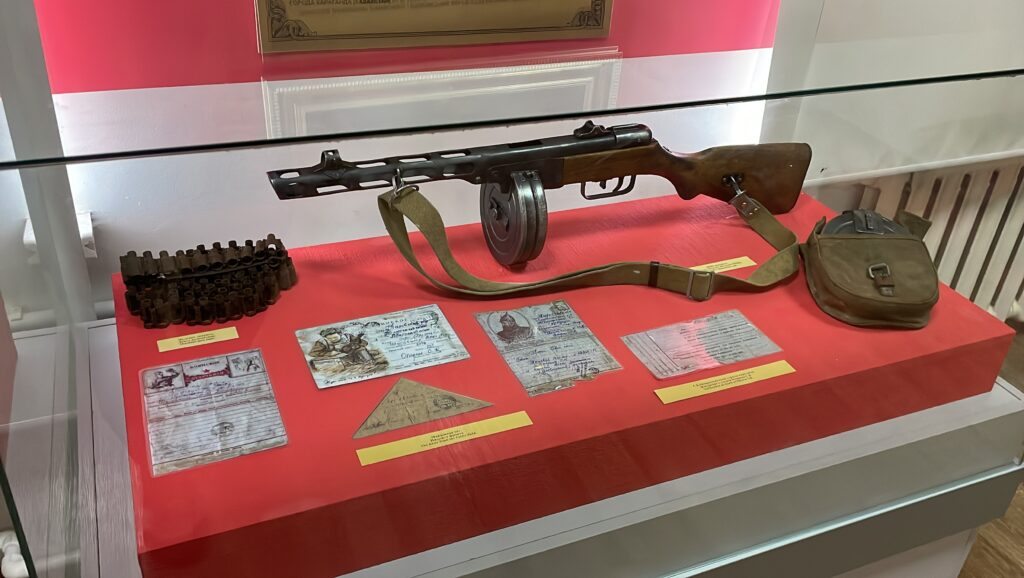

他にも大祖国戦争(第二次世界大戦)時の武器やヘルメットなども一部展示されていた。

屋外展示

建物の裏には巨大な鎌と槌のモニュメント、レーニンの胸像など、収容所が現役だった時期に使用されていたであろう物が展示されている。

他にも日本人抑留者の碑などがあるので、時間があれば覗いてみることをオススメする。

なお、日本人墓地は若干離れたスパスクという街にあるそうだ。

まとめ/訪れての感想

日本人抑留者の痕跡を求めてカールラグを訪れたが、衝撃的だったのは、この施設が日本人以上に自国民を収容対象として始まったことだった。

さらに、一つの収容所で農業から重工業まで幅広い産業をカバーしていたその規模の大きさにも驚かされた。

資料を眺めていると、収容所には強権国家における言論封殺や権力闘争の装置としての役割だけでなく、労働力や生産力の確保という機能もあったことが実感できた。「人は畑から採れる」というジョークの通り、大量の生産年齢人口を前提としたシステムであり、現代日本では絶対に成り立たない仕組みだと感じた。

展示内容は抑留そのものより、政治的理由で収容された人々に焦点を当てており、収容者数を考慮するとそのアプローチは妥当だと思った。

また、スターリン時代の負の遺産としての側面が強く強調されており、この点はロシア本国とは異なる捉え方がされていると感じた。

一方、ロシアではスターリン時代の強制収容所を反省する博物館が閉鎖されるなど、スターリン再評価の動きが広がりつつあるようだ(参考:ロシアビヨンドのレビュー記事 https://jp.rbth.com/travel/81445-guragu-rekishi-hakubutsukan)。

現代ロシアで強制収容所が復活するとは思えないが、非人道的な手段を統治に用いた人物を再評価する動きには、笑えないものを感じる。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません